2012年03月21日

中間報告

遅々として進まない放射線検出器のプロジェクト。

だれも文句言わないから今頃始動。

今更だけど、できたところまでのネタをば…

完成っちゃ完成なんだけど、ケースに入れる癖がないのでこれからが最大の難関。

動画を撮ってみた。 見れないねぇ? 後でY/Tにアップし直しときます。

そもそものプランはフォトダイオードで簡単な検出器を予定していた。

しかし試作品は感度が低すぎて、それが反応した時は玄海原発に異変が起きてしまった時だろう。

しかも公開できるほど安定していない(大事なことだから一言書いて欲しいな、実験されてる皆さん)。

てこって先ずはGM管を使った正規の物を作る。PINフォトのはそれから。

何か比較できるリファレンスがないと雲を掴む様なもんだからね。

GM管は時期が時期だけに通常価格2000円のが9500円

ロシア製や中国製のガラス管タイプも通常100~200円なのに3000~5000円とバブリー値段が付いている。

高圧部:他の記事にあんまり書いてないから書くが、自作してる皆さん消費電流分かってる?

レンズ付きカメラのフラッシュ部のパーツを再利用すれば1000V-DC位まで取り出せる。

しかし消費電流は? 商品名「ナイス蚊っち」という398円のハエ・蚊を退治する電撃ラケットを試しに測ったら0.3A! 頑張ってはいるが単3電池2本直列で0.3アンペアも食われたら1日何回か測定したら電池が終わるじゃん?

昔30台以上作ったFOX発振器、動作時間を長くするために判った事は電池の電圧ではなく容量である,と言うこと。 普通に考えると当然。

あとは機械のサイズと「ご相談」である。

これは6P(1.5Vx6段重ねの9V)で30mA消費。 電撃ラケットは2Pで300mA。

6pと2pを比較すると消費電力が3倍違う。 電流(電力)容量は6Pアルカリが400mAh,2Pは約700mAh。

2Pは内部抵抗を無視した値で結果は約2倍。 消費vs容量=1.6倍

微妙に9V積層(006P)の方に軍配が上がる。

試作品はストロボトランスを流用してDC9VからAC100Vを発生させ、

コック何ちゃら回路でACを5倍に昇圧してDC500Vを得る。 入手したLND-712は460V位から反応し、490V位から急に感度が良くなる。

550Vを越えると少しずつ感度が落ち始める。あんまり上げても電気の

無駄だしGM管に良くないのでAC100V固定(5倍出力500V固定)とし

電池電圧が落ちてからも感度を維持できる。

線量計オプションを付けたらAVR制御になるので、AC100Vの駆動を

AVRに任せAC出力を安定化する。

消費電流は出力無負荷時10.3mA、短絡時11.6mA。

単純計算で連続40時間。 実質的に丸一日は連続使用できるだろう。

検出のウソ・ホント

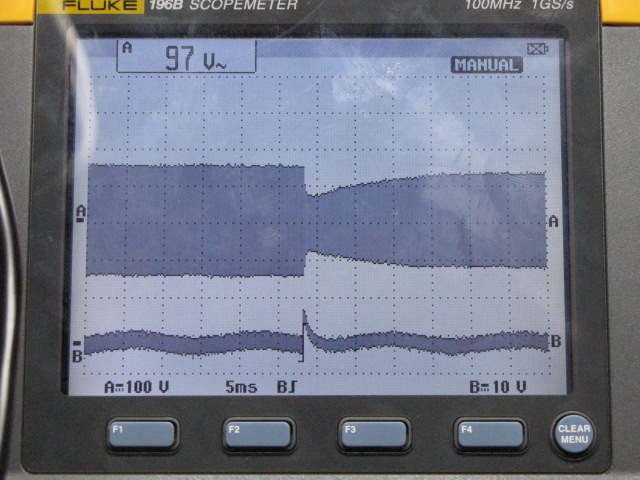

ネット上で、こんな波形を見かけるのでレンタルしてきたLCDオシロで、GM管の出力にトリガーを掛けてみた。

使い道がよく分からずトリガー掛けた時の1DIV当たりの電圧のマニュアル設定の方法がよく分からずLCDからはみ出した波形になってしまった。

PINフォトダイオードの試作中、何度も景気良く反応した(かのように見える)事があった。

原因は蛍光灯の安定器から出るハム。 マントルを近づけるだけでもバリバリ反応。

手だけ近づけても同様にピピピピ鳴る。

何が本物の反応か分からなくなった。

ちなみに、試作したGM管方式のガイガーカウンタが一番高い反応を

示したのは『やさ塩』という塩分を控える目的の代用塩。 主成分の

カリウムに反応したと思われる。 どこのスーパーでも入手可能。

感覚的にBGの5割増しくらい。

¥100均万歩計で30分測った結果1分平均でBGが約30CPM、

やさ塩が約50CPM。

マントルは富士灯器、コールマン、CaptainStag等、どれも無反応。

ネットでは飛ぶ鳥落とすような勢いなのに・・・種類が違う?

真空管収集趣味のローカル局にお願いして借りた放射線ロゴマーク入り

の整流管?も全く反応ナシ。

使ってある物質の半減期が5年。もう蒸発(?)し切ったのかな。

¥100均のグローランプもダメ。 ガラスまで割ってJの字の接点部分を

マイカ窓に1ミリまで近づけても無反応。 (すべて台湾製)中国製が

ヤバそうで良いんだが・・・。

PINフォト試作時に最も反応があった釣り用の粉末夜光(蛍光)剤、

期待したけど全く反応ナシ。

PINフォト材料に5万円以上使ったので1本1万円のGM管なんて

安いもんさ! 検出するもん。

だれも文句言わないから今頃始動。

今更だけど、できたところまでのネタをば…

完成っちゃ完成なんだけど、ケースに入れる癖がないのでこれからが最大の難関。

動画を撮ってみた。 見れないねぇ? 後でY/Tにアップし直しときます。

そもそものプランはフォトダイオードで簡単な検出器を予定していた。

しかし試作品は感度が低すぎて、それが反応した時は玄海原発に異変が起きてしまった時だろう。

しかも公開できるほど安定していない(大事なことだから一言書いて欲しいな、実験されてる皆さん)。

てこって先ずはGM管を使った正規の物を作る。PINフォトのはそれから。

何か比較できるリファレンスがないと雲を掴む様なもんだからね。

GM管は時期が時期だけに通常価格2000円のが9500円

ロシア製や中国製のガラス管タイプも通常100~200円なのに3000~5000円とバブリー値段が付いている。

高圧部:他の記事にあんまり書いてないから書くが、自作してる皆さん消費電流分かってる?

レンズ付きカメラのフラッシュ部のパーツを再利用すれば1000V-DC位まで取り出せる。

しかし消費電流は? 商品名「ナイス蚊っち」という398円のハエ・蚊を退治する電撃ラケットを試しに測ったら0.3A! 頑張ってはいるが単3電池2本直列で0.3アンペアも食われたら1日何回か測定したら電池が終わるじゃん?

昔30台以上作ったFOX発振器、動作時間を長くするために判った事は電池の電圧ではなく容量である,と言うこと。 普通に考えると当然。

あとは機械のサイズと「ご相談」である。

これは6P(1.5Vx6段重ねの9V)で30mA消費。 電撃ラケットは2Pで300mA。

6pと2pを比較すると消費電力が3倍違う。 電流(電力)容量は6Pアルカリが400mAh,2Pは約700mAh。

2Pは内部抵抗を無視した値で結果は約2倍。 消費vs容量=1.6倍

微妙に9V積層(006P)の方に軍配が上がる。

試作品はストロボトランスを流用してDC9VからAC100Vを発生させ、

コック何ちゃら回路でACを5倍に昇圧してDC500Vを得る。 入手したLND-712は460V位から反応し、490V位から急に感度が良くなる。

550Vを越えると少しずつ感度が落ち始める。あんまり上げても電気の

無駄だしGM管に良くないのでAC100V固定(5倍出力500V固定)とし

電池電圧が落ちてからも感度を維持できる。

線量計オプションを付けたらAVR制御になるので、AC100Vの駆動を

AVRに任せAC出力を安定化する。

消費電流は出力無負荷時10.3mA、短絡時11.6mA。

単純計算で連続40時間。 実質的に丸一日は連続使用できるだろう。

検出のウソ・ホント

ネット上で、こんな波形を見かけるのでレンタルしてきたLCDオシロで、GM管の出力にトリガーを掛けてみた。

使い道がよく分からずトリガー掛けた時の1DIV当たりの電圧のマニュアル設定の方法がよく分からずLCDからはみ出した波形になってしまった。

PINフォトダイオードの試作中、何度も景気良く反応した(かのように見える)事があった。

原因は蛍光灯の安定器から出るハム。 マントルを近づけるだけでもバリバリ反応。

手だけ近づけても同様にピピピピ鳴る。

何が本物の反応か分からなくなった。

ちなみに、試作したGM管方式のガイガーカウンタが一番高い反応を

示したのは『やさ塩』という塩分を控える目的の代用塩。 主成分の

カリウムに反応したと思われる。 どこのスーパーでも入手可能。

感覚的にBGの5割増しくらい。

¥100均万歩計で30分測った結果1分平均でBGが約30CPM、

やさ塩が約50CPM。

マントルは富士灯器、コールマン、CaptainStag等、どれも無反応。

ネットでは飛ぶ鳥落とすような勢いなのに・・・種類が違う?

真空管収集趣味のローカル局にお願いして借りた放射線ロゴマーク入り

の整流管?も全く反応ナシ。

使ってある物質の半減期が5年。もう蒸発(?)し切ったのかな。

¥100均のグローランプもダメ。 ガラスまで割ってJの字の接点部分を

マイカ窓に1ミリまで近づけても無反応。 (すべて台湾製)中国製が

ヤバそうで良いんだが・・・。

PINフォト試作時に最も反応があった釣り用の粉末夜光(蛍光)剤、

期待したけど全く反応ナシ。

PINフォト材料に5万円以上使ったので1本1万円のGM管なんて

安いもんさ! 検出するもん。

GM管の場合、オシロでAC100Vを観測すると放射線を検出して管内で電離が発生、微弱パルス電流が流れる。 このとき電圧降下が起きる。

検出パルス増幅回路の入力部でノイズを拾って、ピッと鳴る場合高圧側の電圧ドロップが起きない。

動画はピエゾ圧電素子を叩いてプラスチックレコード静電気(による)ホコリを除去するZEROSTAT3という英国製微弱スタンガンをガチャガチャして

パルスノイズでニセの検出を演出した。

最後のピッは本物(BG)とノイズが同時に検出されたもの。

<動画準備中>

アルファ線の検出は必要?

入手できたのがLND-712というアルファ線、ベータ線、ガンマ線が検知できるガイガーミュラー管だった。 アルファ線について調べると、その性質から生活用としてのガイガーカウンターには必ずしも具備しなければならない物ではないと感じる。

検出波形を解析しないとα線なのかβ線なのかγ線なのか分からないし。

ならばeBayで個人売買されてる100本ひとまとめで3万円とかのを買ったが適正価格で入手できる。 但しカード決済できる個人出品者は見かけないし1回しか使わないであろう決済にPAYPAL登録も面倒。

かんたんに決済ができれば即買い品がいっぱい!

能書きはつづく

Posted by JCC4202/佐世保 at 16:59│Comments(0)

│インドアネタ