2019年03月24日

車載機(無線電話機)

ネタ古く冗長覚悟!

元祖ショルダー・ホン、本体を肩からぶら下げるタイプ。

ニッカド電池ですら信頼性が低いと充電式鉛電池で、肩掛電池を持ち歩いていた事になる。

ニッカド電池ですら信頼性が低いと充電式鉛電池で、肩掛電池を持ち歩いていた事になる。

ヒラノ ノラさんがネタで使う「ハンディー・ホン」は少しづつ変わった。 元は上の元祖のような形。

それ以前の無線機と言えば・・・タクシー無線機だけ。 しかも本体がデカすぎて「パブリカ」、車の前方がボンネットを開けると「トランク」。

親父は犬をトランクに入れドライブに出かけてた。 幼少の事でハッキリ覚えてないけどRR車だったんじゃないかな。

で、タクシー無線機は「元町」タクシー,旧:牛島珈琲(生豆の輸入~ローストを)昭和48年ごろまでやってた。 現:飛鳥会館ビル。

その横にタクシー会社があったが今は「第一交通」に吸収合併されている。

この辺までは分かる人間が居るかも知れんけど、飛鳥会館がニミッツパークに近い側に移転し隣が元町タクシーも移転しその中間にヱボシ(えぼし)タクシーができた。 ベトナム戦争の特需景気?に沸いた時代,たまさか「九娯貿易」のジャンクヤードに廃車になったタクシー機が山の様に出た。 最初はすべての無線機の水晶(E-1型のバナナ・ソケットじゃない方)を外し水晶(FT-243)だけを取ってきたが、中にはそのまま使えそうな(ハンマーが入っていない)機械を見つけ、再生した(昭和45年頃)。

FT-243の写真が掲載されているウェブサイト⇒

http://park22.wakwak.com/~cvf92/92-museum/crystal//crystal-1g/crystal-1g.html

小学時代に、休刊になったままの『初歩のラジオ』の付録に原寸大のシャーシ穴あけ図があって、三ヶ町の「太田電機」でコツコツ貯めた小遣いで0V1のラジオを作った。 太田電機は市役所裏の木場田町に移転しエアコン販売店になった後廃業?したかも。 ハンダ付けの面白さを知り、ハムの免許を取得し放送局に勤め真空管式TXから半導体式に変わった。

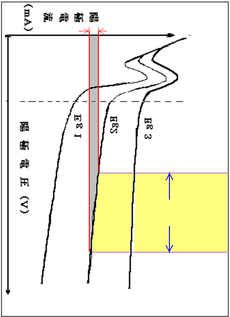

管球式は高圧&定電流から、低圧&大電流に変遷しTXの特性は電圧軸と電流軸が逆さまになった。

<これは第一現象に収まり横軸をIp,縦軸をVpにした特性図の例>

動作点が適正バイアスになっていると仮定し、

動作点が適正バイアスになっていると仮定し、微少入力(灰色の帯)に対し出力振幅は(レモン色の帯)になった状態を表している。 と言っても実際はFM用(C級動作)ブースターだからゼロバイアス。 ssb用の直線(リニア)アンプを創ったのはもう数年かかった。

ssbモードの事は、非常勤講師が担当だったためか講義内容がバカ丸出しだった。 高校までは常に

横軸が時間軸で済んでたけどRFの世界では横軸が周波数;つまり t 分の1 で且つ虚数(2乗したら結果が負の数になる世界。 ssbはキャリア(搬送波)がないから普通の受信機で聞くと音は出てるけど何と言ってるか分からない。 それだけで秘話になっていた(アナログ)ファイナルに、伝送に不必要なキャリアを含まない事は非常にエコでDSBの半分のUSBかLSBのどっち片方で通信が可能だった。

そんなこんなでJA6UYE(4年先輩)の無線の大学に入学した。 先輩は大学の無線部にいると思ったら化学部に居て危険な研究をしてたが、やっぱり就職は「ハムセンター」だった。 しかしそこは長く勤められるような職場ではないとは思ってたが、数年したら消防・防災・離島の無線局の免許関係の仕事全般をする会社に転職されてた。 JA6UYE氏は無線のみならずRFの知識や回路構成に至るまですべてを学ばせて貰った。

ありとあらゆるRF部品をタダで、完成させる事を条件に頂いた。 2C29:1200Mhzファイナル、5894:400Mhzの「つの球」角の軸とバタフライバリコンのシャフトと冷却用チムニー,ソケットだけが秋葉原で買った(自分が横浜に居た時)。 スプリット・ステータはバリコンの容量が合わずAM/FMチューナーのバリコンFM部分に合わせてスプリングカップラーにベーク棒で絶縁した。

AFアンプのトランスが高価だったから、文化祭の時はSTKシリーズのICアンプを仕込んだ、外側だけ見かけは立派な「タンゴ」風な張りぼてのトランスにパテ+黒スプレーで塗装した高校の放送部が壊した6CA7x4本のアンプを使った。 予備の替え球/実際に使った事のある球

6L56CG 6CA7 12AU7 12AX7 6AK6 6AR5ほか

安上がりで50メガ帯以上の周波数に使えたのは6AR5。 プレートに限界オーバーの300ボルトを掛け、バイアスをA級シングルで使った50メリニアを作った。 プレートが熱でほのかにオレンジ色になって球のガラスがグニュ~と曲がり始めたら寿命になっていた。 それで、球を縦置きにして安定化?を図った。 200Mhzまで使えたのが6360。

さすがのネット検索でも即熱球で見つけきれなかった。

受信時は終段管=6360 のヒーター(直熱球)をオフにし、PTTを握った瞬間に真空管のヒーターが通電し送信に切り替わる!なんちゅう不思議な真空管であった。 何と素晴らしい球かと、それ系の部品/材料(ジャンク)を大量に収集した。 ※追記に書いたとおり

実物はないから、代わりにネットで見つけたセミトラ(トランジスタ真空管-折衷)機の写真で堪忍して。

うろ覚えだけどヒーターに通電して0.5秒以内でMaxパワー(10ワット)出た。 球の中身がPP用になってるので 写真のようにバタフライバリコンのシャフト軸の向きとタンク回路のコイル/疎結の軸が直交する向き配置になる。

やがてタクシー会社は天神山の頂上にタワーを建て「共同配車方式」になり指名(お得意さん)以外はGPSで最寄りの客に配車された。 お陰で「流し」の空車は見かけなくなり時々飲みに出ると駅まで行かないと捕まらない。

時代は トランジスタ ⇒ リニアIC ⇒ TTL ⇒ MOSロジック の順に理解し使い、応用できた。使い勝手的には電源電圧の幅広に軍配ががあがる。 HS(ハイ・スピード)C-MOSという電源電圧3V~15Vで動作’(応答速度)30Mhzに及ぶ性能になった。 そうなると低電圧+大電流の機械が主流を占めた。 効率的には普通に考えると高圧+低電流が効率が良い。 ビリビリ来やすいけど配線/電線が細くて済む⇒伝送に適している。 そのころ漸くAF(自作オーディオ)を始めた ⇒ 純コンプリメンタリー(ピュアコン)のトランジスターペア2SA6xx-2SC10xxをケース加工から製作した。

やっと見つけた但し書き ・・・

元祖ショルダー・ホン、本体を肩からぶら下げるタイプ。

ニッカド電池ですら信頼性が低いと充電式鉛電池で、肩掛電池を持ち歩いていた事になる。

ニッカド電池ですら信頼性が低いと充電式鉛電池で、肩掛電池を持ち歩いていた事になる。ヒラノ ノラさんがネタで使う「ハンディー・ホン」は少しづつ変わった。 元は上の元祖のような形。

それ以前の無線機と言えば・・・タクシー無線機だけ。 しかも本体がデカすぎて「パブリカ」、車の前方がボンネットを開けると「トランク」。

親父は犬をトランクに入れドライブに出かけてた。 幼少の事でハッキリ覚えてないけどRR車だったんじゃないかな。

で、タクシー無線機は「元町」タクシー,旧:牛島珈琲(生豆の輸入~ローストを)昭和48年ごろまでやってた。 現:飛鳥会館ビル。

その横にタクシー会社があったが今は「第一交通」に吸収合併されている。

この辺までは分かる人間が居るかも知れんけど、飛鳥会館がニミッツパークに近い側に移転し隣が元町タクシーも移転しその中間にヱボシ(えぼし)タクシーができた。 ベトナム戦争の特需景気?に沸いた時代,たまさか「九娯貿易」のジャンクヤードに廃車になったタクシー機が山の様に出た。 最初はすべての無線機の水晶(E-1型のバナナ・ソケットじゃない方)を外し水晶(FT-243)だけを取ってきたが、中にはそのまま使えそうな(ハンマーが入っていない)機械を見つけ、再生した(昭和45年頃)。

FT-243の写真が掲載されているウェブサイト⇒

http://park22.wakwak.com/~cvf92/92-museum/crystal//crystal-1g/crystal-1g.html

小学時代に、休刊になったままの『初歩のラジオ』の付録に原寸大のシャーシ穴あけ図があって、三ヶ町の「太田電機」でコツコツ貯めた小遣いで0V1のラジオを作った。 太田電機は市役所裏の木場田町に移転しエアコン販売店になった後廃業?したかも。 ハンダ付けの面白さを知り、ハムの免許を取得し放送局に勤め真空管式TXから半導体式に変わった。

管球式は高圧&定電流から、低圧&大電流に変遷しTXの特性は電圧軸と電流軸が逆さまになった。

<これは第一現象に収まり横軸をIp,縦軸をVpにした特性図の例>

ssbモードの事は、非常勤講師が担当だったためか講義内容がバカ丸出しだった。 高校までは常に

横軸が時間軸で済んでたけどRFの世界では横軸が周波数;つまり t 分の1 で且つ虚数(2乗したら結果が負の数になる世界。 ssbはキャリア(搬送波)がないから普通の受信機で聞くと音は出てるけど何と言ってるか分からない。 それだけで秘話になっていた(アナログ)ファイナルに、伝送に不必要なキャリアを含まない事は非常にエコでDSBの半分のUSBかLSBのどっち片方で通信が可能だった。

そんなこんなでJA6UYE(4年先輩)の無線の大学に入学した。 先輩は大学の無線部にいると思ったら化学部に居て危険な研究をしてたが、やっぱり就職は「ハムセンター」だった。 しかしそこは長く勤められるような職場ではないとは思ってたが、数年したら消防・防災・離島の無線局の免許関係の仕事全般をする会社に転職されてた。 JA6UYE氏は無線のみならずRFの知識や回路構成に至るまですべてを学ばせて貰った。

ありとあらゆるRF部品をタダで、完成させる事を条件に頂いた。 2C29:1200Mhzファイナル、5894:400Mhzの「つの球」角の軸とバタフライバリコンのシャフトと冷却用チムニー,ソケットだけが秋葉原で買った(自分が横浜に居た時)。 スプリット・ステータはバリコンの容量が合わずAM/FMチューナーのバリコンFM部分に合わせてスプリングカップラーにベーク棒で絶縁した。

AFアンプのトランスが高価だったから、文化祭の時はSTKシリーズのICアンプを仕込んだ、外側だけ見かけは立派な「タンゴ」風な張りぼてのトランスにパテ+黒スプレーで塗装した高校の放送部が壊した6CA7x4本のアンプを使った。 予備の替え球/実際に使った事のある球

6L56CG 6CA7 12AU7 12AX7 6AK6 6AR5ほか

安上がりで50メガ帯以上の周波数に使えたのは6AR5。 プレートに限界オーバーの300ボルトを掛け、バイアスをA級シングルで使った50メリニアを作った。 プレートが熱でほのかにオレンジ色になって球のガラスがグニュ~と曲がり始めたら寿命になっていた。 それで、球を縦置きにして安定化?を図った。 200Mhzまで使えたのが6360。

さすがのネット検索でも即熱球で見つけきれなかった。

受信時は終段管=6360 のヒーター(直熱球)をオフにし、PTTを握った瞬間に真空管のヒーターが通電し送信に切り替わる!なんちゅう不思議な真空管であった。 何と素晴らしい球かと、それ系の部品/材料(ジャンク)を大量に収集した。 ※追記に書いたとおり

実物はないから、代わりにネットで見つけたセミトラ(トランジスタ真空管-折衷)機の写真で堪忍して。

うろ覚えだけどヒーターに通電して0.5秒以内でMaxパワー(10ワット)出た。 球の中身がPP用になってるので 写真のようにバタフライバリコンのシャフト軸の向きとタンク回路のコイル/疎結の軸が直交する向き配置になる。

やがてタクシー会社は天神山の頂上にタワーを建て「共同配車方式」になり指名(お得意さん)以外はGPSで最寄りの客に配車された。 お陰で「流し」の空車は見かけなくなり時々飲みに出ると駅まで行かないと捕まらない。

時代は トランジスタ ⇒ リニアIC ⇒ TTL ⇒ MOSロジック の順に理解し使い、応用できた。使い勝手的には電源電圧の幅広に軍配ががあがる。 HS(ハイ・スピード)C-MOSという電源電圧3V~15Vで動作’(応答速度)30Mhzに及ぶ性能になった。 そうなると低電圧+大電流の機械が主流を占めた。 効率的には普通に考えると高圧+低電流が効率が良い。 ビリビリ来やすいけど配線/電線が細くて済む⇒伝送に適している。 そのころ漸くAF(自作オーディオ)を始めた ⇒ 純コンプリメンタリー(ピュアコン)のトランジスターペア2SA6xx-2SC10xxをケース加工から製作した。

やっと見つけた但し書き ・・・

※ 工学部の通信専攻学科で独語が必修科目だった。

もう ほぼ覚えてないけど、テレフンケンの6360の規格表?を見つけた。

それによると・・・

「スタンバイ時にはヒーター電圧を半分に下げヒーター電流を節約する事ができる」

とだけ書いてあった。 って事はAppノートに応用/使い方の実例が存在する能性あり。

何せ1956年発行 pdf 資料だから親切。

原文: Gelegentluche Wirkung bei 5.3V (bzw. 10.6V) ist

akzeptabel Zur Verringerung des Heizstrimverbrauches

während der Ruhezeit eines Seners darf die Röhre

währe dieser Zeit mit nur der Hälfte des Heizfadens

geheizt gebraucht werden. //

あとがき

今でこそTYS(1971/S45)が古株テレビ局になっているが、当時はNHK総合・教育+KRY(1961/S36)の民放1社体制だった。 TYSは宇部の阿知須/宇部工業高校出身の同級生の勤め先となった。 ちなみにYAB・山口朝日放送の開局は(1993/H05)。

大学自体が無線(有線ではなく)/RFを学ぶ為の学校で、在学中に1通(または1技)の予備免許まで(受験資格が実務経験必須)取ってくれば採用になるちゅこって、学業はソコソコに試験1本に絞って勉強した。

自分も含め、少なくとも高校時代からRF好きで例外なく無線屋になっている。

おわり

もう ほぼ覚えてないけど、テレフンケンの6360の規格表?を見つけた。

それによると・・・

「スタンバイ時にはヒーター電圧を半分に下げヒーター電流を節約する事ができる」

とだけ書いてあった。 って事はAppノートに応用/使い方の実例が存在する能性あり。

何せ1956年発行 pdf 資料だから親切。

原文: Gelegentluche Wirkung bei 5.3V (bzw. 10.6V) ist

akzeptabel Zur Verringerung des Heizstrimverbrauches

während der Ruhezeit eines Seners darf die Röhre

währe dieser Zeit mit nur der Hälfte des Heizfadens

geheizt gebraucht werden. //

あとがき

今でこそTYS(1971/S45)が古株テレビ局になっているが、当時はNHK総合・教育+KRY(1961/S36)の民放1社体制だった。 TYSは宇部の阿知須/宇部工業高校出身の同級生の勤め先となった。 ちなみにYAB・山口朝日放送の開局は(1993/H05)。

大学自体が無線(有線ではなく)/RFを学ぶ為の学校で、在学中に1通(または1技)の予備免許まで(受験資格が実務経験必須)取ってくれば採用になるちゅこって、学業はソコソコに試験1本に絞って勉強した。

自分も含め、少なくとも高校時代からRF好きで例外なく無線屋になっている。

おわり

Posted by JCC4202/佐世保 at 23:59│Comments(0)

│焼き直し